Klimawandel

Einschränkungen mit Folgen

Corona drückt CO2-Emissionen

Weniger CO2 wegen Corona: Weil viele Länder auf die Pandemie reagiert haben, sind die Emissionen weltweit vorübergehend deutlich gesunken. Dass die CO2-Konzentration in der Atmosphäre sinkt, bedeutet das aber nicht.

Die Emissionen der Industrie sanken um bis zu 19 Prozent (4,3 Millionen Tonnen), die von Kraftwerken hingegen nur um höchstens sieben Prozent (3,3 Millionen Tonnen).

Der tägliche weltweite Kohlendioxid-Ausstoß ist auf dem Höhepunkt der strikten Corona-Maßnahmen zeitweise um etwa ein Sechstel zurückgegangen. Die globalen Tageswerte waren Anfang April um schätzungsweise bis zu 17 Prozent niedriger als im Durchschnitt des Jahres 2019, wie ein internationales Forscherteam in der Fachzeitschrift "Nature Climate Change" berichtet.

Ein Vergleich: Am 7. April wurden nach Angaben der Klimawissenschaftler weltweit schätzungsweise 83 Millionen Tonnen (Megatonnen) CO2 durch die Verbrennung fossiler Brennträger und die Zementproduktion ausgestoßen. 2019 waren es im Tagesdurchschnitt 100 Megatonnen gewesen. Laut Wissenschaftlern seien in manchen Ländern die Emissionen zu den Hochzeiten der Corona-Beschränkungen gar um bis zu durchschnittlich 26 Prozent gesunken.

Laut Studie ist der stärkste CO2-Rückgang im Transportsektor und Verkehr zu beobachten. Die Autobahn A 40 ist im April 2020 kaum befahren worden. Bild: dpa

Die von Regierungen getroffenen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Erregers Sars-CoV-2 hätten in aller Welt große Auswirkungen auf den Energiebedarf gehabt, schreiben die Forscher. Der Grund dafür war, dass Teile der Weltbevölkerung zu Hause bleiben mussten und Grenzen geschlossen wurden. Außerdem verringerte sich der Verkehr und Konsumgewohnheiten veränderten sich. Allein die Emissionen des Transports an Land sowie des Luftverkehrs lagen am 7. April um 36 beziehungsweise 60 Prozent niedriger als im Jahresdurchschnitt 2019.

Die Industrieproduktion ist in vielen Betrieben heruntergefahren worden. In Barcelona ist im Hafen kaum etwas los gewesen. Bild: dpa

Landverkehr, Energie und Industrie machten demnach gemeinsam 86 Prozent des gesamten CO2-Rückgangs aus. In den ersten vier Monaten des Jahres fielen die Emissionen der Schätzung zufolge um insgesamt etwa 1048 Millionen Tonnen. Besonders stark war der Rückgang in China, gefolgt von den USA und Europa. Weltweit betrug die Verringerung im Vergleich zu den Monaten Januar bis April 2019 insgesamt rund 8,6 Prozent.

Diese starken Rückgänge seien wahrscheinlich nur temporär, da sie keine strukturellen Änderungen in der Wirtschaft, beim Transport oder im Energiesektor bedeuteten, erläutern die Wissenschaftler. Sollte die Aktivität in aller Welt bis Mitte Juni die Werte der Zeit vor der Corona-Krise erreichen, dann rechnen die Forscher mit einem Rückgang der Jahresemissionen 2020 um schätzungsweise vier Prozent. Bleiben einige Beschränkungen dagegen bis Ende des Jahres bestehen, dürfte die Verringerung etwa sieben Prozent betragen.

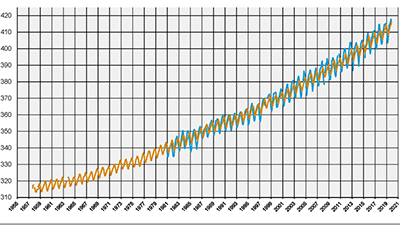

Der Emissionsrückgang bedeutet nicht, dass die Konzentration der Treibhausgase in der Luft unmittelbar sinkt. Im Gegenteil - der CO2-Gehalt der Atmosphäre klettert weiter: Der Wissenschaftsverband Deutsches Klima-Konsortium hatte am Freitag auf neue Rekordwerte verwiesen, die auch in Deutschland gemessen wurden. Im März stieg die CO2-Konzentration an der Messstation auf der Zugspitze im Monatsschnitt erstmals auf fast 418 Teilchen pro Million Teilchen Luft (ppm). Der neue Höchstwert von 417,838 ppm lag damit fast drei ppm höher als 2019.

Die CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre an den Messstationen auf der Zugspitze (blau) und Mauna Loa auf Hawaii (orange) zeigen neue Rekordwerte. Bild: Umweltbundesamt/ NOAA Global Monitoring Devision and Scripps

Das Klima-Konsortium verwies auch auf Daten der ältesten CO2-Messstation Mauna Loa auf Hawaii. Die US-Wetterbehörde NOAA meldete einen Durchschnittswert für April von 416,21 ppm und damit einen leichten Anstieg im Vergleich zu 2019. Dass der CO2-Gehalt der Atmosphäre weiter ansteigt, liegt an de langen Verweildauer von Kohlendioxid in der Atmosphäre. Ozeane und die Landregionen nehmen derzeit etwas mehr als die Hälfte des von der Menschheit ausgestoßenen CO2 auf. Der Rest verweilt für ungefähr ein Jahrhundert in der Luft.

Die Informationen dieses Beitrags basieren auf einer Meldung der dpa und einer Veröffentlichung in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift "Nature Climate Change".

(WO/dpa)

(Ein Bericht von Tommy Kühnlein aus der WetterOnline Redaktion)